1.12 Der „Röhren-Krieg“ zog sich bis zum Ende der Zwanziger hin

In den ersten Rundfunkjahren tummelten sich auf dem Röhrenmarkt auch verschiedene kleinere Hersteller; Telefunken war es zunächst nicht gelungen, diese billiger anbietenden Konkurrenten auszuschalten:

> Müller, Hamburg (mit Valvo)

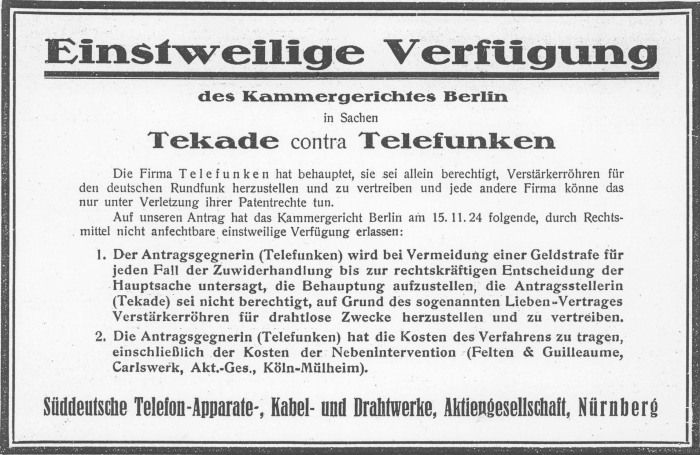

> TeKaDe, Nürnberg

> Dr. Nickel, Berlin (Ultra)

> Loewe, Berlin

> Dr. Spanner, Berlin (Delta)

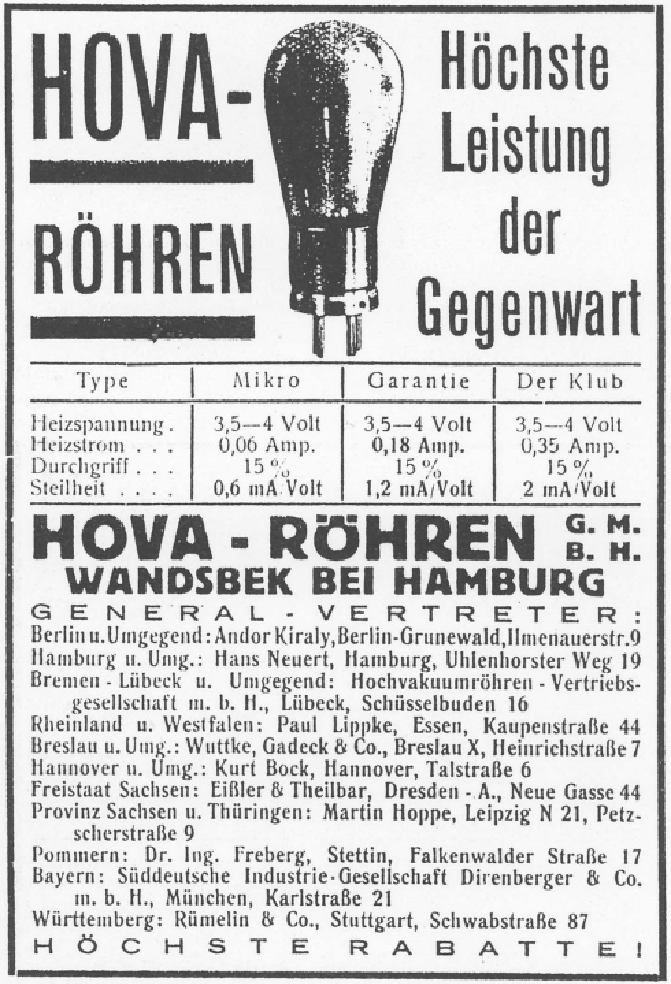

> Hova, Wandsbek

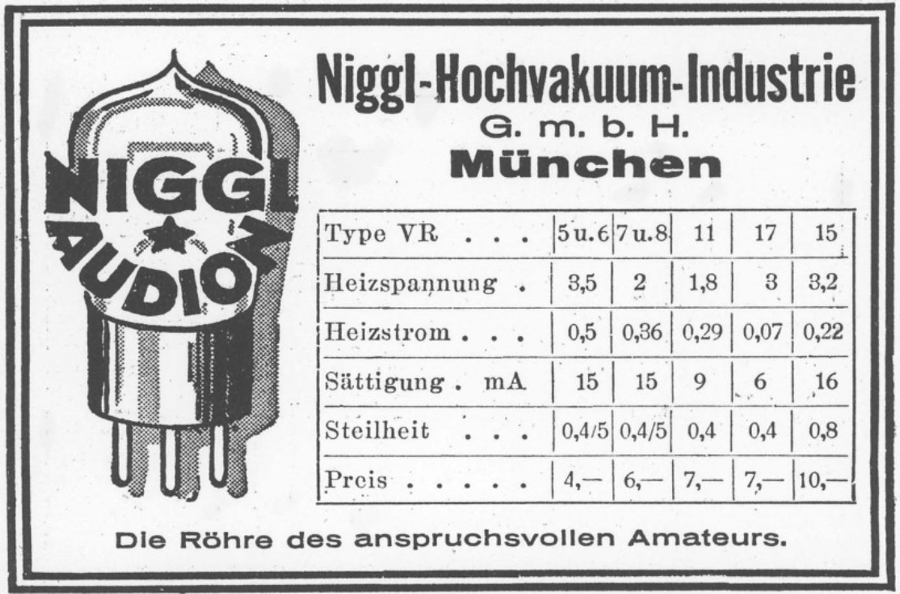

> Niggl Audion, München – es hätte ein gesunder Wettbewerb entstehen können.

Langfristig hatte nur TeKaDe Chancen, und Loewe mit ihren Mehrfach Röhren.

„Die Drei“, welche auch von der Firma Erich Heilmann angeboten wurden, durfte Loewe im Inlandsmarkt nicht mehr vertreiben.

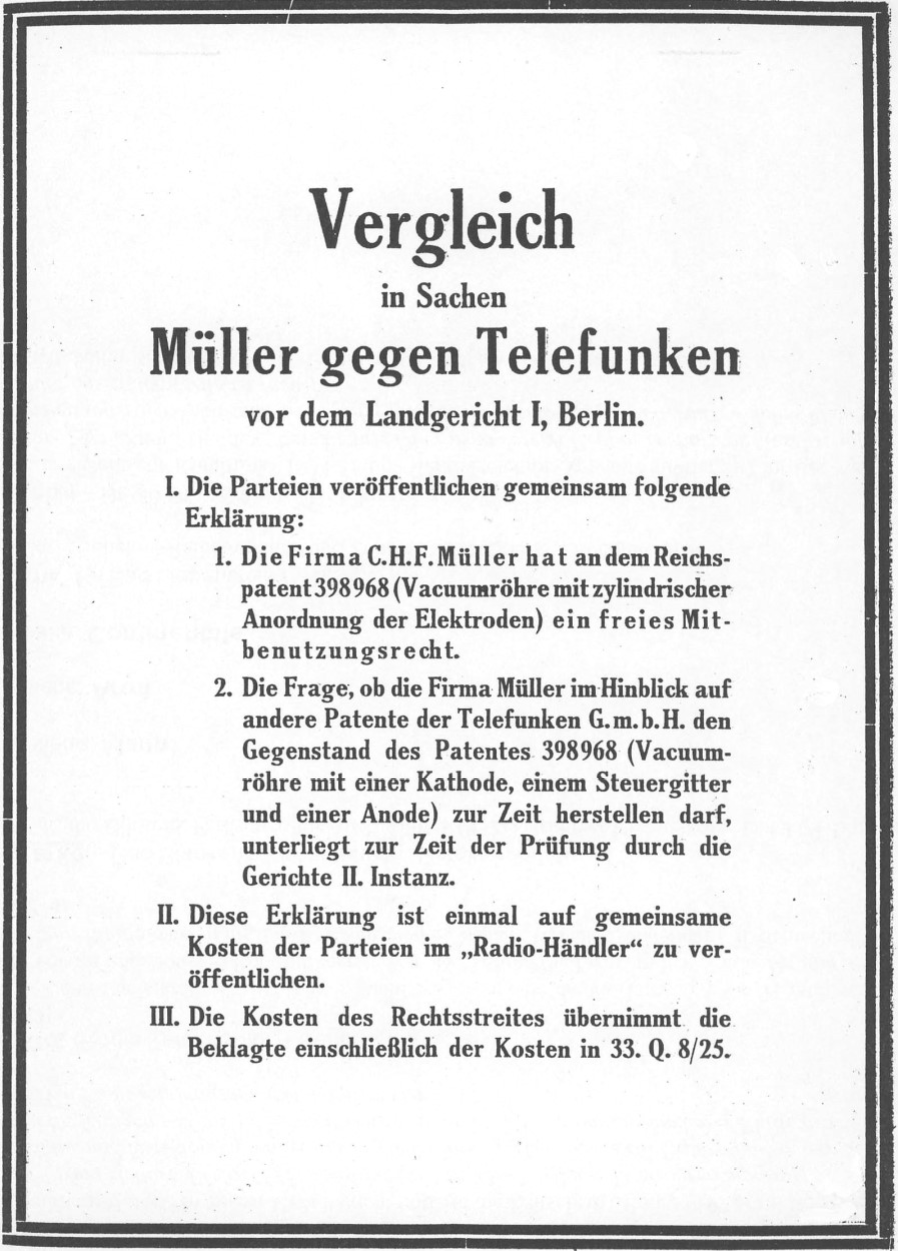

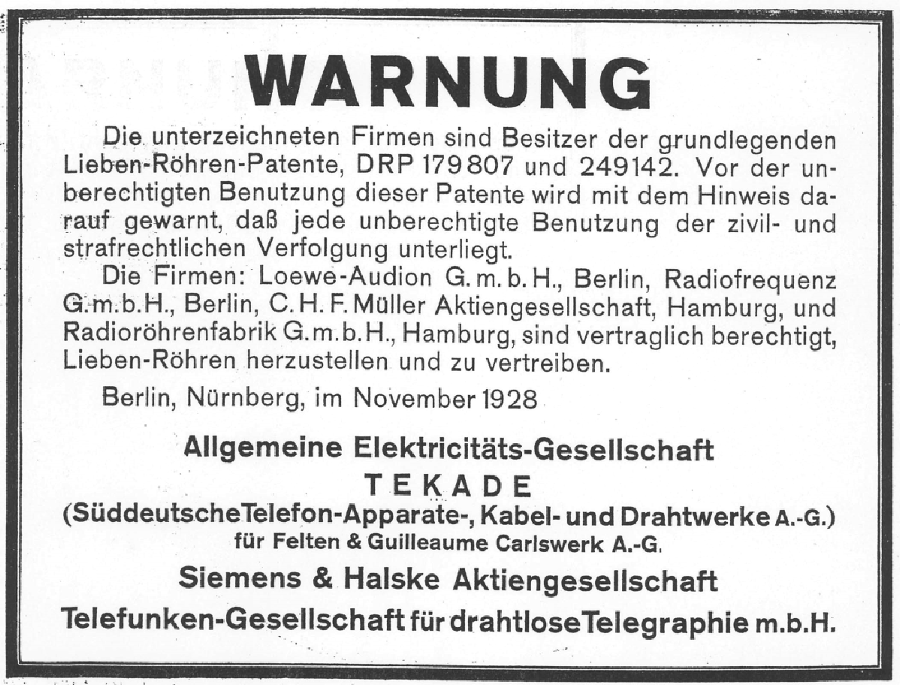

Telefunken wollte aber den Röhren Markt alleine beherrschen. Die von Telefunken gegen die kleineren Hersteller angestrengten Patentprozesse zogen sich über Jahre hin, von einer Instanz zur anderen, wurden vertagt und wieder aufgegriffen. Für die Beklagten waren sie am Ende zermürbend. Nur bei der Nürnberger TeKaDe biss Telefunken auf Granit – schließlich war deren Mutter Gesellschaft Felten & Guilleaume am Lieben Patent beteiligt.

Letzte Versuche unternahmen die Hersteller der Delta-, Hova-, Niggl- und Ultra Röhren 1927/28, indem sie sich mit einer Streitschrift an die Händlerschaft wendeten. Ihre Argumente waren so übel nicht. Sie stützten sich auch auf Gutachten von Sachkundigen, wie etwa das folgende:

„Einen vollkommenen Fehlschritt auf dem Wege zum modernen Lautverstärker stellt das Patent 179807 (Lieben) aus dem Jahre 1906 dar. Die Patentschrift 179807 ist der amtliche Nachweis dafür, daß ihr Verfasser bei seinem Versuch, mit Kathodenstrahlen einen Lautverstärker zu konstruieren, einen falschen Gebrauch von bekannten Mitteln gemacht hat; darum ist es sachlich nicht begründet, das Patent 179807 den modernen Hochvakuumröhren als Pionierpatent entgegen zu halten. Ebenso könnte man sagen, auf dem Gebiete des Flugzeugbaues hätte Münchhausen bahnbrechend gewirkt, mit seinem Verfahren zur Auskundung feindlicher Stellungen, dadurch gekennzeichnet, daß man auf einer Kanonenkugel reitet“.

Die Gerichte indes wollten so etwas „unseriöses“ nicht hören – sie taten das als „Gehässigkeit“ ab. Schwerlich zu widerlegen ist hingegen die folgende Passage aus dieser Streitschrift: „Die Entwicklung der heutigen Radio Röhre führt von der Entdeckung de Forests über die Forschungen Langmuirs zu der modernen Form“.

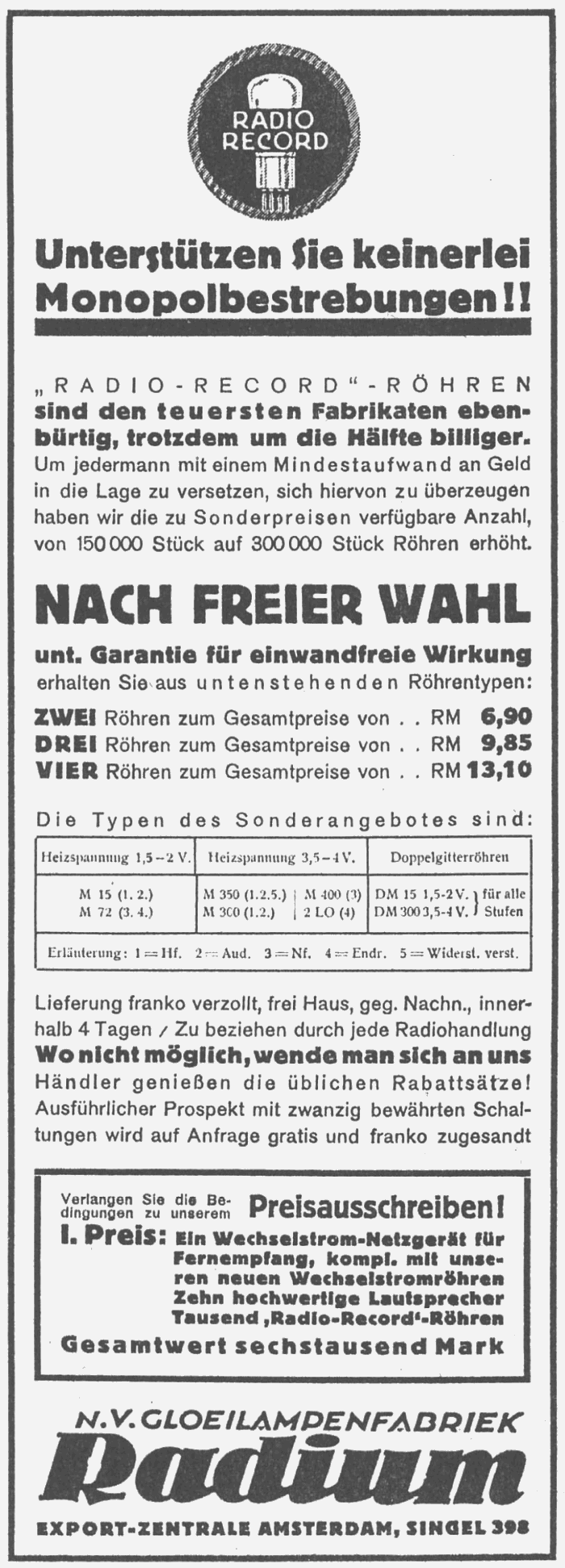

Nicht nur deutsche Hersteller kämpften gegen Telefunkens Patent. Die Holländer waren damit auch nicht einverstanden. Zwar wurde mit Philips ein Vergleich geschlossen, aber nur, um der Gefahr eines Nichtigkeits Urteils zu entgehen. Da gab es aber noch die kleinere Radium Gloeilampenfabriek, welche mit ihren Record Röhren auf dem deutschen Markt Fuß gefasst hatte. Auch diese Firma wollte nicht einsehen, warum ihr der Zugang zum deutschen Markt verwehrt werden sollte.

Sie wehrte sich hartnäckig gegen die „Telefunken Monopolansprüche“ und brachte 1928 eine mehrseitige Sonderausgabe in Umlauf, in der auch ein Brief an Telefunken veröffentlicht wurde. Unter anderem steht dort: „Wir sind davon überzeugt, dass Sie bewusst unrecht handeln und dass Sie besser als das Berliner Landgericht I. Kammer 16 im Bilde sind, dass das Lieben-Patent 179807 mit den heutigen Radioröhren nichts gemeinsam hat“.

Inserat Radium vom Juli 1928 aus: „Der Deutsche Rundfunk“. Das absolute Monopol konnte Telefunken nie erreichen. Der Marktanteil von Valvo war beachtlich und auch TeKaDe blieb im Röhrengeschäft. Aber etwas Polemik kann nicht schaden, mochte sich die Radium bei der Abfassung ihrer Streitschriften gedacht haben.

Oben: aus einem Werbeprospekt

Inserat aus „Funk“, Juni 1930

Wenn Telefunken auch im Falle der „Radium Gloilampenfabriek“ obsiegte, musste sie doch bei der viel bedeutenderen (ebenfalls holländischen) Philips Gloilampenfabriek noch manche Schlappe hinnehmen. Nachdem diese die Hamburger Radio Röhren Fabrik (RRF) bzw. Müller mit Valvo übernommen hatte, zog sich zwar Philips mit dem holländischen Röhrenprogramm zurück, aber Valvo war nicht klein zu kriegen.

Schließlich erfolgte eine Einigung dahingehend, dass Valvo zwar keine Erstbestückungen für deutsche Radios liefern durfte, aber Ersatzröhren. Vielleicht wäre diese Einigung nicht zustande gekommen, wenn die Herren mit offenen Karten gespielt hätten. Müller nämlich ließ Telefunken in dem Glauben, dass der Philips Einfluss bei Valvo nur gering sei, und das entsprach überhaupt nicht der Wahrheit. Auch Philips war jedes Mittel recht.

Telefunken musste auf die Patentsituation Rücksicht nehmen. Und es musste vermieden werden, dass Philips eine Nichtigkeitsklage anstrengte, die ggf. Telefunken Patente zu Fall gebracht, und damit den kleineren Firmen den Weg zum Verkauf ihrer Trioden ermöglicht hätten.

Lorenz und Huth stellten die Radio Röhren Produktion ein. Zu den letzten, bei Huth gefertigten Serien zählen die „Blaupunkt“ Typen (rechts), welche zur Bestückung von Geräten der Ideal-Werke entwickelt worden waren.

Gleichrichter-Röhren (z.B. von Rectron oder Hoges) waren von Telefunken Patenten nicht betroffen; problematischer war es bei so genannten „Universal Röhren“, welche z.B. von „Kuneuco“ vertrieben wurden.

Nicht nur deutsche Röhrenhersteller drängten auf den Markt, auch zahlreiche ausländische Anbieter placierten 1924 ihre Inserate in den Fachzeitschriften. Gegen die jedoch ging Telefunken mit allen, ihr zu Gebote stehenden Mitteln vor – sie hatten gegen „Die Deutsche Weltmarke“ keine Chancen.

Schließlich waren es noch die Firmen Niggl Audion, Dr. Spanner (Delta), Hova und Dr. Nickel (Ultra) die sich so sehr im Recht fühlten und die Flinte nicht ins Korn werfen wollten. Indes – Telefunkens Advokaten waren eben noch hartnäckiger als all die größeren und kleineren Konkurrenten und sie hatten den längeren Atem. Auch die Gerichte fühlten sich wohl dem führenden deutschen Funkunternehmen eher verpflichtet als irgend welchen weniger bedeutenden oder ausländischen Wettbewerbern. Die „Funk und Juristen Gesellschaft“, so nannte man Telefunken einst scherzhaft – ihre Gegner fanden es weniger lustig. Letztlich nämlich obsiegten eben diese Juristen, „bereinigten“ den Markt, auf dem (wie die Zeitschrift „Rafa“ 1930 im Heft 10 berichtete) neben Telefunken schließlich nur noch Valvo, TeKaDe und Loewe geduldet wurden; letztere mit ihren Mehrfachröhren.

So konnte Telefunken hohe Röhrenpreise diktieren, ohne die ihre Bilanzen anders ausgesehen hätten. Mit Lizenzen und Röhren wurde das Geld verdient.