3.110 Weka Berlin, WEKA Leipzig

Es gab zwei Firmen, die ihren Fabrikaten diesen Namen gaben. In Berlin war es die „Ernst Kabelitz jun. GmbH". Schon 1923 stand Kabelitz in der „Liste der zum Zwischenhandel mit Rundfunkempfangsgerät zugelassenen Firmen" und offerierte seine Kopfhörer, einen Zweiröhrenverstärker, und ein lautsprechendes Telefon.

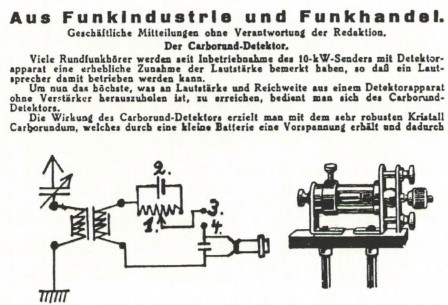

Inserat aus: „Der Radio-Amateur", Dezember 1923

Inserat aus: „Der praktische Radio-Amateur", Ausgabe 1923.

Noch ohne RTV-Zulassung warb Kabelitz für seinen Amateur-Empfänger, der in Kürze auch für den Unterhaltungs-Rundfunk zugelassen werden sollte.

1924 war in den Kabelitz-Inseraten von „Predilecto" nichts mehr zu lesen - jetzt wurden die Fabrikate „Weka" genannt. Lieferbar war zunächst nur der Detektorapparat Type E 1, die Röhrengeräte — lt. Inserat in Vorbereitung — waren noch nicht fertig, oder noch nicht zugelassen.

Inserat aus: „Der Deutsche Rundfunk", Februar 1924

Sämtliche neu gegründeten Radiofirmen hatten ihre liebe Not mit dem Verkauf ihrer Erzeugnisse — Kabelitz glaubte, mit Herrn Wosenack, dem Inhaber der Deutschen Motorbootgesellschaft den richtigen Vertriebspartner gefunden zu haben und übertrug ihm das „Verkaufsmonopol für die ganze Welt". Das Verkaufsprogramm war noch sehr bescheiden. Von dem Vierröhrengerät Type AN 3 wurde im März 1924 zwar der Verkaufspreis bekannt gegeben, das Gerät war aber noch immer „in Vorbereitung".

Ob die Type AN 3 schließlich noch auf den Markt kam, ist nicht bekannt - in Sammlerkreisen wurde noch kein Weka-Empfänger gesichtet

![]()

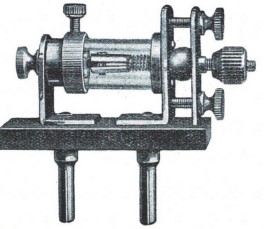

In Leipzig war es Walter Keilitz, der seinen Sekundär-Detektorempfänger mit Spulenkoppler 1925 vorstellte. Noch ohne das Markenzeichen - das bekamen erst seine späteren Radiobausätze. Während die Berliner Firma Kabelitz ihr „Weka" zumeist mit Kleinbuchstaben schrieb, bevorzugte W. Keilitz für sein WEKA -Markenzeichen große Buchstaben. Nachdem der 30-jährige Walter Keilitz entsprechende Berufserfahrungen bei DeTeWe sowie bei Mix & Genest hatte sammeln können, richtete er bereits 1923 die erste Werkstatt in der elterlichen Wohnung ein, zerkleinerte Kristalle ins Detektor-Format, und entwickelte dort seinen - auch mit „Carborund-Kristall" verwendbaren - „Universal-Keilitz-Detektor", welcher dann über die Leipziger Radiogroßhandlung Georg Schnorr vertrieben wurde.

1926 schrieb „Der Radio-Händler": „Der durch D.R.G.M. geschützte Universal-Keilitz-Detektor der Firma Walter Keilitz, Leipzig, Täubchenweg 43 b, hat sich als Experimentierdetektor außerordentlich gut bewährt. Er stellt einen dauerhaften Kombinations-Detektor mit Molybdänglanz und Silber dar ".

Aus einem Bericht von 1926 über den Universal-Keilitz-Detektor

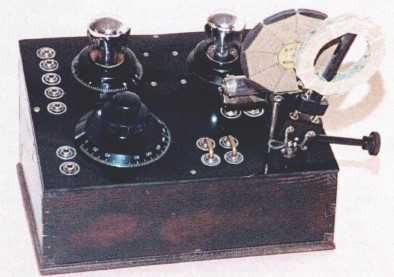

Der außergewöhnlich gestaltete Keilitz-Detektorapparat mit Spulenschwenker, aufgesteckten Korbbodenspulen und dem „Universal-Keilitz-Detektor", Baujahr 1925. Offen bleibt die Frage, ob Walter Keilitz diesen Apparat nur in kleinen Stückzahlen gebaut hat, um die Qualität seiner in Serien produzierten Aufsteck-Detektoren zu demonstrieren.

Röhrengeräte durfte der Sachse nicht auf den Markt bringen - dazu fehlte die Telefunken-Bauerlaubnis. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass Keilitz auch diesen Detektorapparat mit dem Zweiröhren-Niederfrequenz-Verstärker zusammenbaute, um die Funktionen seines Universal-Detektors bei Lautsprecherempfang zu prüfen. Sicher hatte er nicht die Absicht, Radios zu produzieren. 1926 war die 23er „Gründer-Euphorie" doch längst wieder abgeklungen.

Ein Prototyp wird dieser WEKA-Detektorapparat mit Zweiröhren-NF-Verstärkung 1927 nicht gewesen sein. Interessant sind die mit Heizreglern kombinierte Röhrenfassungen.

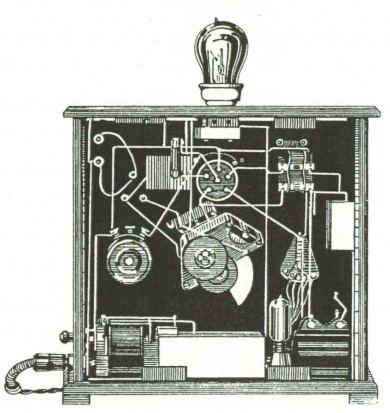

Prospekt des WEKA-Netzanschlussempfängers von 1927, der als Bausatz über Radio-Schnorr vertrieben wurde. Die aufgesetzte Lampe diente als Heizwiderstand.

Spielfertige Empfänger konnte Walter Keilitz in Ermangelung der dafür notwendigen Telefunken-Bauerlaubnis nicht herstellen — das wollte er auch in Anbetracht seiner Betriebsgröße sicher nicht. Als aber 1927 die ersten Netzanschlussgeräte auf den Markt kamen, und sich auch die Bastler dafür interessierten, sah Keilitz die Chance, einen entsprechenden Bausatz zusammenzustellen, far den eine Bauerlaubnis nicht erforderlich war. Vertreiben sollte ihn die Firma Schnorr, die schon den Universal-Detektor in ihr Verkaufsprogramm aufgenommen hatte. Die Umsätze hielten sich wohl in Grenzen.

Die Rückseite des WEKA - Gleichstrom-Bausatzes: Am Pentatron-Röhrensockel ist zu erkennen, dass eine Doppeltriode (z.B. NZ 420) verwendet wurde.

Als dann 1928/29 derartige Bausätze nicht mehr gefragt waren, beschränkte sich Walter Keilitz auf Radio-Reparaturen und betrieb eine „anerkannte Rundfunk-Instandsetzer-Werkstatt". Und was ist aus der Berliner „Weka" geworden? Auf der Großen Deutschen Funk-Ausstellung im Dezember 1924 war weder die Ernst Kabelitz jun. GmbH, noch deren Generalvertretung, die Deutsche Motorbootgesellschaft vertreten. Seit April 1924 gab es von den Weka Repräsentanten kein Lebenszeichen mehr.