3.99 Tefag, Berlin

Als der Elektrotechniker Emile Berliner zusammen mit seinem Bruder Joseph im August 1881 die „Telephonfabrik J. Berliner" gründete, dachte noch niemand ans Radio; auch nicht 1898, als die Firma zur „Telephon-Fabrik AG, vormals J. Berliner" umgewandelt wurde. Sie zählte wie Mix & Genest oder Schuchhardt zu den Anlagenlieferanten der Reichspost. 1923 jedoch begann - wie bei den andern Telefonproduzenten - auch in diesem Berliner Werk eine Radioabteilung mit der Fabrikation von Rundfunkapparaten. Die RTV-Zulassung erhielt Tefag im Oktober 1923.

Die Erst-Zulassungen: Primär-Detektorapparat Nr. 1200, Zweiröhren-Primär-Empfänger Nr. 1202, Dreiröhren-Primär-Empfänger Nr. 1203, Vierröhren-Primär-Empfänger Nr. 1204, Zweiröhren-Sekundär-Empfänger Nr. 1212, Dreiröhren-Sekundär-Empfänger Nr. 1213, Vierröhren-Sekundär-Empfänger Nr. 1214, Zweiröhren-NF-Verstärker Nr. 1302, Dreiröhren-NF-Verstärker Nr. 1303. Anstelle von Typenbezeichnungen notierte Tefag bis 1930 nur Katalog-Nummern - sonst nichts.

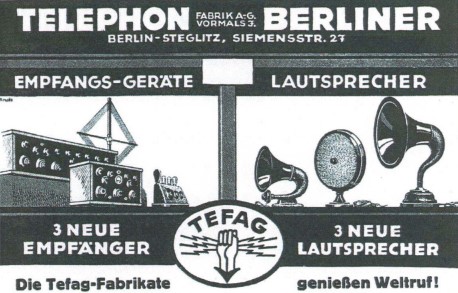

Inserat aus: „Der Radio-Amateur", Juni 1924

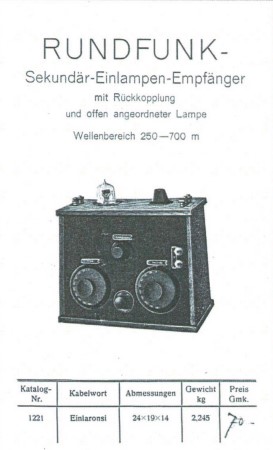

Ergänzend zu dem Detektorapparat Nr. 1200 wurde 1925 auch der Sekundär-Detektor-Empfänger Nr. 1210 angeboten. Das Gerät im darüber gab es nicht nur mit zwei, auch mit drei und vier Röhren. Für den Kunden mit begrenztem Budget offerierte Tefag den preiswerten Einröhren-Sekundärempfänger Nr. 1221, zu dem sich der Käufer (evtl. später) einen Zweiröhren-„Lautverstärker" besorgen konnte.

Ein Blatt aus dem Tefag-Verkaufskatalog 1925

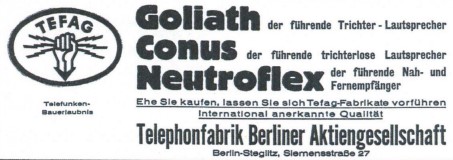

Inserate aus: „Der Deutsche Rundfunk" und „Funk", Mai und Juli 1925

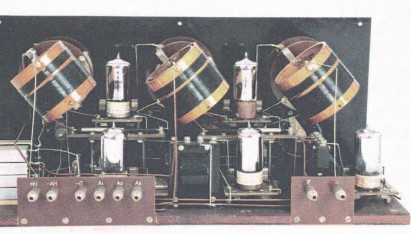

Nicht so preisgünstig waren die Tefag-Großgeräte, welche es 1924/25 als Dreikreis-Neutrodyne- oder als Superheterodyne-Empfänger zu kaufen gab. Als Telefonfabrik versteht es sich von selbst, dass Tefag auch Kopfhörer und Lautsprecher fertigte. Und wie das bei den meisten Radioherstellern üblich war, auch eine große Palette verschiedener Einzelteile.

Inserat aus: „Funk", Oktober 1925

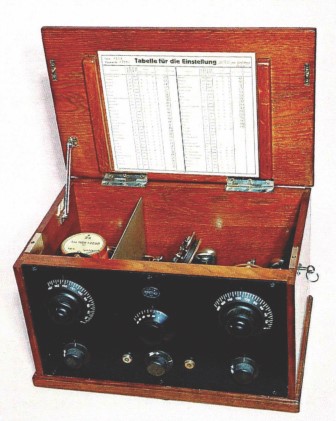

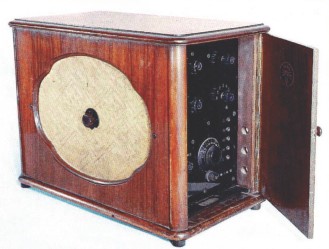

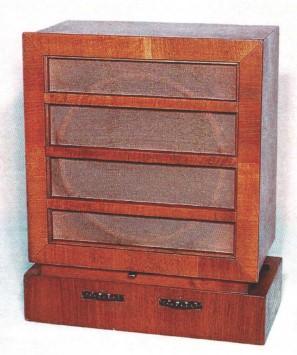

Die Tefag-Lieferliste vom Juni 1925 enthält acht Empfängertypen, vom Detektorapparat bis zum Superheterodyne-Empfänger mit neun Lampen. Zur oberen Preisklasse — 315 Goldmark — zählt dieser Dreikreis-Neutrodyne-Empfänger Listen-Nr. 1215 mit fünf Lampen (Röhren). „Die Preise verstehen sich ohne Lampen und ohne Lizenz. Als Lampen dürfen nur Telefunken-Lampen verwendet werden"— steht in den Tefag-Listen; in dem hier abgebildeten Gerät stecken drei RE 78 und zwei RE 83. (Sammlung H. Peter)

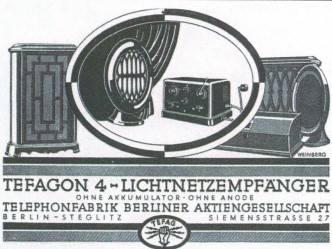

Inserat aus: "Der Deutsche Rundfunk", Oktober 1926

Inserat aus: „Die Sendung", Juli 1927

Für den Kaufinteressenten mit der kleineren Geldbörse offerierte Tefag 1926 dieses Audion Listen-Nr. 1231. Tefag beschriftete die Spulen nicht mit ihren Windungszahlen sondern mit dem zu empfangenden Wellenbereich. Auf dem Gerät steckt eine Philips-Röhre, der man ansieht, daß sie aus der Eindhovener Gloeilampenfabriek kam.

Nach Freigabe der Wellenbereiche stattete die Berliner Telephonfabrik AG auch ihre größeren Geräte mit Wechselspulen aus. „Tefag- Dreiflex- Fern-Empfänger mit Interflex- Schaltung, schwachstrahlend" — so titulierten ihre Hersteller dieses Zweikreis-Dreiröhren-Reflexgerät Listen-Nr. 1233. Spulensätze waren für die folgenden Wellenbereiche verfügbar: I = 50 - 200 m, II = 200 - 530 m, III = 530 - 1100 m, IV = 1100 - 2250 m und V = 2250 - 4000 m. Wahlweise konnte eine Rahmenantenne angeschlossen werden. (Sammlung A. Kofink)

Schon Siemens verwendete das Tisch-Telefongehäuse für seine Detektorapparate Rfe.6 bzw. 6a. Erst etwa 1927 entstand dieses Tefag-Modell mit der aufgesteckten Spule und Drehko-Abstimmung. (DRM 28 TF 01 H)

Die AEG verbreiterte das Telefongehäuse für den DT, und Tefag machte es noch breiter, um darin einen Dreiröhren-Einkreisempfänger unterbringen zu können. Wie im Falle des oben abgebildeten Detektorapparates konnte an dem, mit den Röhren RE 054, RE 054 und RE 154 bestückten Gerät eine Typ-Nr. ausfindig gemacht werden.

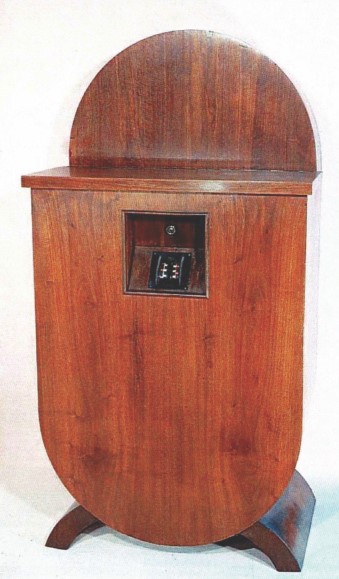

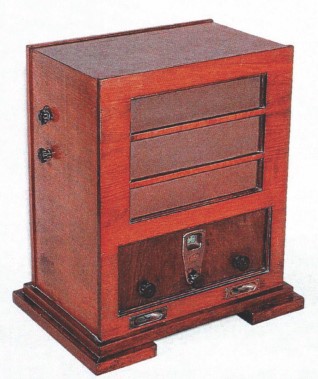

Der darüber abgebildete Supertefag sollte ein besonderes Glanzstück werden. 1927 überraschte die Berliner Telephonfabrik die Fachwelt mit diesem ersten deutschen Wechselstrom-Netzanschluss-Superhet, bestückt mit acht direkt geheizten Röhren. Nur die Endröhre RE 134 wird unmittelbar vom Netztrafo geheizt, die andern sieben Empfängerröhren RE 074 und RE 084 liegen in Serie an der Gleichspannung, welche sie von der RGN 1503 erhalten. Diese „Bedauernswerte" wird mit 0,08 Ampere bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belastet.

Das Gehäuse wurde nach einem Entwurf des berühmten, vom Bauhaus beeinflussten Professor Bruno Paul in der renommierten Berliner Möbelfirma Trunck & Co. gebaut.

Es war großenteils leer. — die beiden Rahmenantennen für Mittel- und Langwellen-empfang im hinteren Gehäuseteil und das Chassis unter der Klappe füllen das 137 x 72 x 47 cm große Musikmöbel nicht aus — und doch wurde im freien Raum des unteren Vorderteils kein Lautsprecher eingebaut. Der Kaufpreis von 1.084 RM ohne Röhren und Lautsprecher wird nicht allein die Ursache dafür gewesen sein, dass dieses gigantische „Super-Radio" kein Verkaufserfolg wurde.

Tefag musste sich mit der Tatsache abfinden, dass der Käuferkreis für Superhets, auch wenn sie von den „Batterie-Unannehmlichkeiten" befreit wurden, so begrenzt war, dass Gewinne mit solchen Empfängern nicht zu erzielen waren. Bis 1933 gab es folgerichtig im Tefag-Produktionsprogramm keinen Super mehr. 1928 wurde erst mal wieder der Einkreis-Netzanschlussempfänger favorisiert.

Das Modell Tefagon 4 von 1928 ist ein Dreiröhren-Einkreiser. Der große Skalenknopf links dient der Einstellung des Sperrkreises. Besonderer Wert wurde bei diesem Netzanschlussempfänger offensichtlich auf die brummfreie Wiedergabe gelegt. „Das Netzgeräusch ist so gering, daß es praktisch als nicht vorhanden bezeichnet werden kann", steht in der Katalog-Beschreibung. Auf dem Gerät: der Tefag-Lautsprecher Cornet mit liegendem Trichter.

Zur Innenaufnahme: Aus der Röhrenbestückung: REN 1104, REN 1004 und vier Stück RE 134 ist zu erkennen, dass Tefag bei diesem Tefaphongerät in der Truhe größten Wert auf die optimale Wiedergabequalität und Lautstärke legte, die auch den Einsatz des Gerätes in einem Cafe ermöglichte. Im Deckel der Truhe ist ein Tefag-Ultra-Doppel-Conus-Lautsprecher eingebaut.

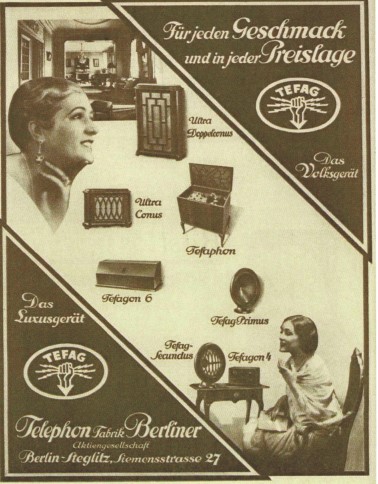

Eines besonders teures Modell, welches 1928 auf dem Radiomarkt erschien: das kombinierte Rundfunk- und Schallplattengerät Tefaphon. 1.750,- Reichsmark musste man für dieses Möbel bezahlen, dessen Empfangsteil nicht mehr als einen Kreis zu bieten hatte.

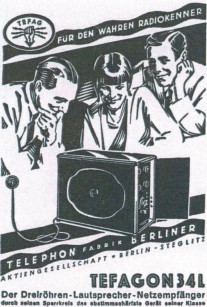

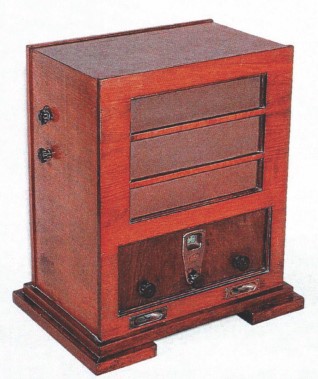

Schon 1929 erregte dieser Tefagon 34 L Aufsehen. Der bei Sammlern wegen seiner Gestaltung (mit Seitenbedienung hinter der Tür) beliebte Einkreiser enthält die Röhren: REN 1004, REN 1104, RE 134 und RGN 1500. In den Anfangsjahren des Rundfunks wurde dem Hörer noch empfohlen, den Lautsprecher nicht zu nahe beim Empfangsgerät aufzustellen, weil sonst „Röhrenklingen" bzw. akustische Rückkopplung zu befürchten sei. Vereinzelt stülpte man deshalb über die Röhren einen „Belinde-Schwammgummi-Röhrenschützer". Ein stabilerer Systemaufbau in den Röhren war die Voraussetzung dafür, dass der Empfangs- bzw. Verstärkerteil zusammen mit dem Lautsprecher in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut werden konnte.

Das Tefag-Angebot von 1928

Im ersten Rundfunkjahr enthielt das Tefag-Bauprogramm noch ca. zehn Modelle. Es begann mit dem Detektorapparat und endete beim Zehnröhren-Superheterodyne-Empfänger. Vier Jahre später waren aus den Lieferlisten sämtliche Batteriegeräte, und auch die Superhets. Nur einen großen Geradeausempfänger konnte man 1928 noch bei Tefag finden: den Sechsröhrenapparat Tefagon 6 (fill. Batteriebetrieb oder Netzanschluss) — und der wurde so selten verkauft, dass heute weder ein Exemplar desselben, noch die technischen Unterlagen dafür aufzu-finden sind. 1929 wurden die Einkreis-Zwei- und Dreiröhrenradios (Tefagon 23 L / 34 L) mit eingebauten Lautsprechern gut verkauft und es gab noch den Vierröhren-Zweikreiser Tefagon 45.

Vorbei waren die Zeiten, als Tefag Geräte zu Preisen von 1.000 Mark und darüber offerierte. Den großen Vierröhren-Tefagon 45W, mit HF-Schirmgitterröhre und Kraft-Endstufe bekam man — ohne Röhren und Lautsprecher — schon für 338.- RM. Und der beliebte Dreiröhren-Einkreiser Tefagon 34 L mit Netzanschluss und eingebautem Lautsprecher war 1929 far 219.- RM zu haben.

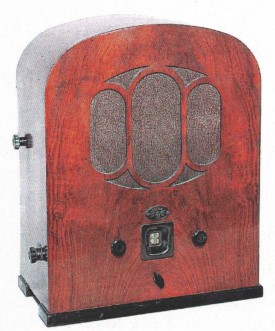

Wie 1929 den Tefagon 34 L präsentierte Tefag auch 1930 wieder einen gelungenen Entwurf: diesen Zweiröhren-Bezirks-Netzempfänger Tefakkord. Der funktional betonte Aufbau bringt das Modell in die Nähe des Bauhaus-Stils. Die hier abgebildete Gleichstromversion Tefakkord 1318 G ist mit den Röhren RE 084 S und RE 134 S bestückt.

Das Dreiröhrengerät Tefadyn 1320 W wurde 1930 schon mit einem permanentdynamischen Lautsprecher ausgestattet. Ins untere Gehäuseteil stellte Tefag das Chassis des Tefakron. Ergänzt wurde dieser Einkreiser durch einen Sperrkreis, in Stufen umschaltbar für Wellen zwischen 200 und 2000 Meter. Die Einstellung erfolgt mit den beiden Drehknöpfen links oben.

1930 wurde die Majorität der Telephonfabrik AG von der Standard-Elektrizitäts-Gesellschaft übernommen. Weil der Markenname „Tefag" in gutem Ruf stand, wurde er auch weitergeführt, als die Tefag-Geräte nach und nach mit denen von Lorenz baugleich wurden.

Bei diesem, auch als Tefadyn jr. bezeichneten 325 G legte die Telephon-Fabrik AG 1931abermals großen Wert auf die Wiedergabequalität. Deshalb kann er — für den Empfang des Ortssenders - auf die verzerrungsfreie Anodengleichrichtung geschaltet werden, oder - bei Fernempfang - auf die empfindlichere Gittergleichrichtung. Natürlich gab es das Gerät auch als 325 W.

1932 brachte Tefag mehrere Geradeausempfänger mit dem Gerätenamen „Zielsicher" auf den Markt. Diese Ein- bis Dreikreis-Radios entsprachen den Lorenz-Typen München, Frankfurt und Leipzig. Der 1933er Einkreiser Tefag 133 (auch baugleich mit dem Lorenz München), wurde als „K 133" mit einem Kurzwellenbereich angeboten. Das Modell „Bandfilter Drei" war baugleich mit dem Lorenz „Heilsberg" - der „Superior 42" mit dem Lorenz „Supercelohet".

Tefag-Werbeblatt von 1933. In diesem Jahr wurden die Tefag-Radios (und die schaltungstechnisch gleichen von Lorenz) letztmals im Hochformat gestaltet.

Obwohl im Katalog von 1934 dieses Modell Superior 35 KW als Vierröhren- und der Lorenz Supercelohet Senior KW als Fünfröhren-Super steht, haben beide die gleiche Bestückung: ACH 1, RENS 1234, AB 1, RENS 1284, RES 964 und RGN 1064. Auch die Schaltung ist identisch.

Auch 1936 gab es wieder baugleiche Lorenz- und Tefag-Geräte, zum Beispiel die Fünfkreis-Superhets 268 W bzw. GW. Den hier abgebildeten Vierröhren-Siebenkreiser Tefadyn 308 W aber hatte nur Tefag im Katalog. Zu seinen Vorzügen zählt das Eingangs-Bandfilter und das „Abstimm-Meter zur Stummabstimmung". Und sein schönes Gehäuse ist auch nicht zu verachten.

Dieser 1938 gebaute Siebenkreiser Tefadyn 200/38 (in Wechselstrom— oder Allstrom-Ausführung) ist technisch baugleich mit dem Lorenz-Super 200/38. Die Firma konnte durch das unterschiedliche Erscheinungsbild (vgl. Abbildung bei „Lorenz") den Käuferkreis noch etwas vergrößern. Diese sehr gut durchkonstruierten Tefag-Lorenz-Radiogeräte wurden zwischen 1937 und 1939 zum Renner.

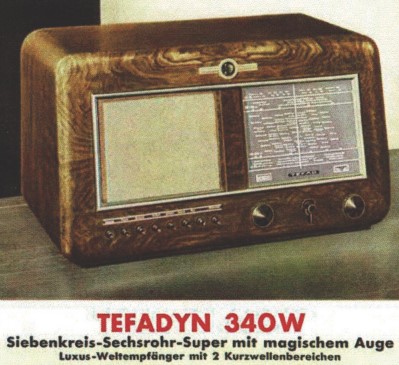

Dem Gehäuse ist nicht ansehen, dass in ihm ein Luxus-Großsuper steckt. Die Sonderausführung des Tefadyn 340 W hat eine achtteilige Druckknopf-Reihe für 6 Mittelwellen- und 2 Langwellenstationen. Bestückt ist dieser Vorstufensuper, Baujahr 1939, mit den Röhren: EF 13, ECH 11, EF 11, EBF 11, EM 11, EL 12 und mit der Gleichrichterröhre EZ 12.

1939/40 entstanden die letzten Tefadyn-Modelle und somit die letzten Radiogeräte mit dem Markennamen Tefag. Anfang 1947 schrieb die Fachpresse noch über den „Lorenz-Tefag-Kleinsuper" (siehe Tefag- Super KML 50 A im Kapitel 6.2). Nach dem Krieg ließ Lorenz diese Berliner Marke in der Schublade. Deshalb gibt es auch keine Tefag-Nachkriegsgeschichte.