Nora (Aron), Berlin

Den geheimen Regierungsrat Prof. Dr. H. Aron, welcher 1883 die Mutterfirma gegründet hatte, rechnet man zu den Pionieren auf dem Gebiet der Elektrizität – der „Aron'sche Pendelzähler“ war schon im 19. Jahrhundert ein Begriff. Reichhaltige Erfahrungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik, gepaart mit solchen aus der Feinmechanik, durften 1924 als gute Voraussetzungen für den Einstieg in die Produktion von Rundfunkempfängern gewertet werden.

Die Aron-Elektrizitätsgesellschaft mbH beantragte die RTV-Zulassung und erhielt dieselbe im April 1924.

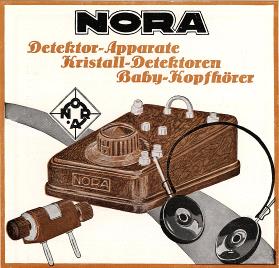

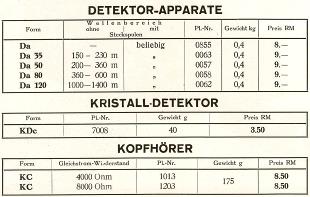

Nora – die Umkehr von Aron – wurde als Markennamen eingetragen und mit den Fabrikaten dieser Marke zählte die Aron GmbH von Anfang an zur Spitzengruppe der Radiohersteller. Die Firma wurde, nach Lorenz, 1928 unter den Lizenznehmern zum Marktführer. Nahezu alle Einzelteile, sogar Schrauben (nur nicht die Röhren) wurden in eigener Regie hergestellt; teilweise auch an kleinere Werkstätten und Bastler verkauft. Natürlich auch Kopfhörer und etwas später Lautsprecher. Im zweiten Halbjahr 1924 konnte man Nora Detektorgeräte und 1 bis 3 Röhrenapparate kaufen. Sie waren in rechteckige oder runde Blechgehäuse eingebaut, die Röhren steckten oben drauf.

1925 offerierte Aron die kleinen Detektor- und Röhrengeräte in runden Blechgehäusen und es erschien der erste 4 Röhren Neutrodynempfänger E 4. Beim Nachfolgemodell – dem E 4b von 1926 – wurden die Röhren ins Innere des Steilpultgehäuses verlegt. Der Größte von 1926 – der Imposanteste aus dem Nora Programm überhaupt – war der Neutro Empfänger E 5, bei dem die fünf Röhren noch aus dem Gehäuse hervorlugten.

1927 erschien dann der Siebenröhren Superheterodyn Empfänger Form S 7. Aber nur in diesem Jahr stand er im Katalog und er wird vom Sammler vergeblich gesucht.

Ungewöhnlich lange konnte man die billigen Detektor und Einkreisempfänger dieses Fabrikates kaufen. Noch im Katalog 1932/33 findet man den Detektorapparat mit Kopfhörer Baby sowie den Drei Röhren Batterie Einkreiser B 3.

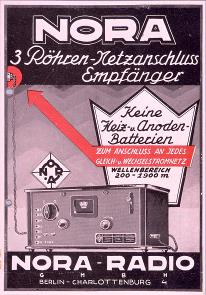

Ihren ersten Netzanschlussempfänger – den PN 1 H – brachte Nora schon 1927 auf den Markt. Dessen Röhrenbestückung war ungewöhnlich: bei den zwei indirekt geheizten Trioden REN 1104 handelte es sich im Grunde um Hochfrequenzverstärkertrioden. Auch die Rectron R 22 findet man selten. Der Zweiröhrenempfänger PN 1 H war der letzte mit oben aufgesteckten Röhren, in den Netzgeräten K 2, K 3 und K 4 von 1928 und 29 sitzen sie innen. Die ersten Modelle mit eingebautem Lautsprecher waren: der K 2 L bzw. K 3 L von 1929.

Ob diese Geräte schön sind? Die Meinungen gehen auseinander. Die technisch funktionale Bedienungs Frontseite mit der „Noratypisch“ geprägten Hartgummiplatte übt den eigenartigen Reiz aus.

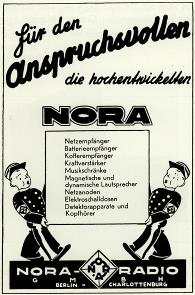

Anfang der Dreißiger kamen die Nora Radios im Bakelitgehäuse auf den Markt. Fast schon berühmt sind die oben abgerundeten Einkreiser G 3 L und W 3 L, welche unter Sammlern als „Nora Sonnenblume“ einen ungewöhnlich hohen Stellenwert einnehmen. Und im selben Gehäuse die Rarität W 3 AL mit den Arcotron Stabröhren. Nora fertigte auch Kofferempfänger, beginnend mit dem „Volks-Dreiröhren-Koffergerät“ B 3 K, einem Einkreisgerät zum „volkstümlichen“ Preis von 130.- Mark (später kostete er mit Röhren 69 Mark). Das weitaus größere Interesse jedoch galt 1930 dem Vierröhren-Zweikreiser S 4 K .

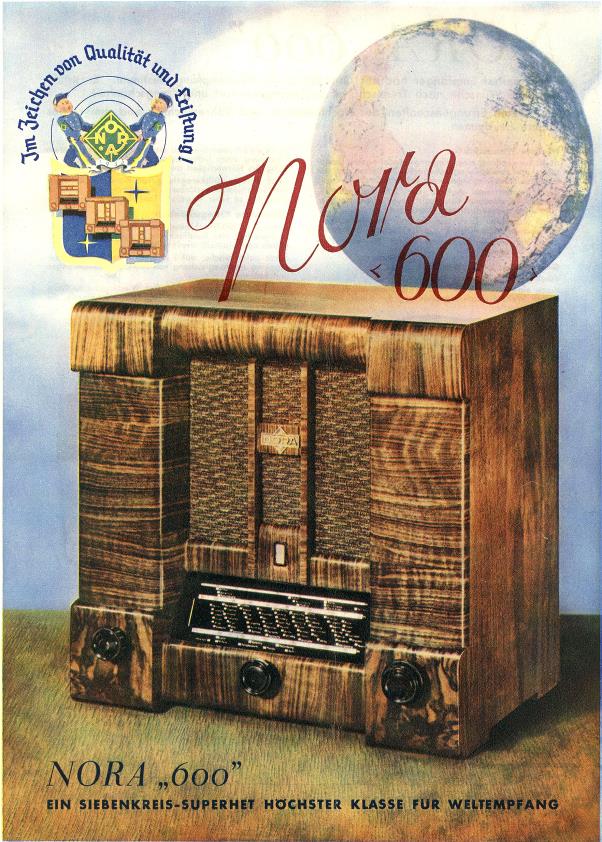

Beliebt waren nicht nur die Ein- und Zweikreiser aus Charlottenburg. Auch mit Dreikreis Geräten war Nora erfolgreich und 1932 erschien der Siebenkreis Super W 500. Im schönen Bakelitgehäuse (wahlweise auch Holz) steckte das Modell ohne Lautsprecher; im großen Holzgehäuse waren Empfänger und Lautsprecher vereint.

Den Titel von Opern wie Troubadour oder Oberon wählte Nora für die Gebäude ähnlichen Radios aus den Baujahren 1934/35. Das kleinste Modell heißt Rienzi.

1933 war der jüdische Name „Aron“ in der Firmenadresse bedenklich geworden – fortan nannte man das Unternehmen, das neben Elektrizitätszählern auch Zentral Uhrenanlagen, Schaltuhren und anderes herstellte, „Heliowatt AG“. Gegen „Nora“, die Umkehr von Aron, war nichts einzuwenden. In den Folgejahren ging es der Firma Heliowatt und deren Tochter Nora gut, nicht aber ihren Hauptaktionären. Die jüdische Abstammung der Erben des 1912 verstorbenen Dr. Hermann Aron gefiel den neuen Herren nicht. Manfred Aron, mit 60 % Gesellschafteranteilen, geschäftsführender Hauptaktionär, wollte sein Unternehmen behalten. Man steckte ihn ins KZ, bis er 1935 unter Zwang verkaufsbereit wurde. Siemens Schuckert erwarb (zu welchen Bedingungen weiß man nicht) ein Aktienpaket und gliederte das Unternehmen nach dem zweiten Weltkrieg (1955) in die Bergmann Gruppe ein.

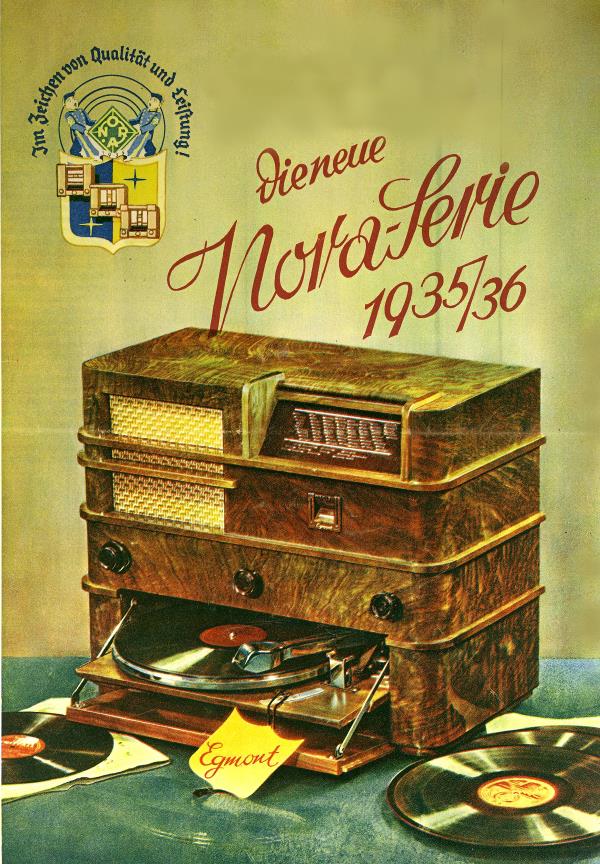

Nora war in den Dreißigern als selbstständiges Fabrikat mit eigener Vertriebsabteilung weitergeführt worden und auch die Produktionsstätten arbeiteten wie bisher. Neben den Radios fürs Heim entwickelte Nora weitere Kofferempfänger: 1936 den K 26, 1937 den Olympia-Koffer DO 37 und 1939 den großen K 69.

Mit dem Koffersuper K 69 war Nora in die erste Klasse dieser Spezies vorgedrungen. 1939 war er noch mit sechs K-Röhren bestückt, sein Nachfolger, der K 60 erhielt die neu geschaffenen D-Stahlröhren. Siemens lieferte ihn im robusten Holzkasten als Luftwaffenkoffer K 32 GWB.

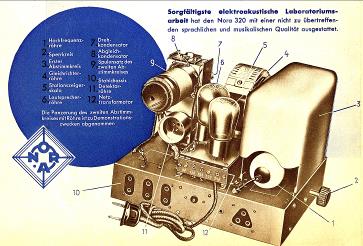

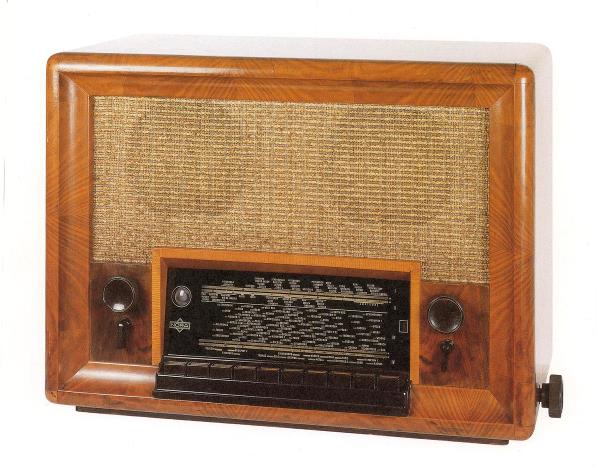

Heimgeräte betreffend wurde jedoch die Nora-Palette der Modelljahre 1936 und 37 recht bescheiden. Geradeausempfänger ohne schaltungstechnische oder gestalterische Vorzüge standen im Vordergrund. Erst im Lieferprogramm von 1938 konnte man wieder ein interessantes Gerät finden: den Vorstufensuper Dux W 78. Außer der HF-Vorstufe mit EF 13 hatte er aber nichts besonderes zu bieten, in der Endstufe begnügte er sich mit einer EL 11. Im Folgejahr jedoch brachte Nora den neu gestalteten Dux II W 89 auf den Markt, und der war beachtenswert. Nora‘s Größter überzeugt nicht nur durch sein schön gestaltetes Gehäuse. Als Vorstufensuper – mit EF 13, mit der Hochleistungs Endröhre EL 12, zwei Lautsprechern, zwei Kurzwellenbereichen und mit Drucktasten Senderwahl ausgestattet – zählt er zu den Spitzengeräten seiner Epoche. Er bildet den würdigen Abschluss einer hochwertigen Nora Vorkriegs Sammlung.

Die Geschichte des Unternehmens ab 1945 wird im Kapitel 9 – Chroniken westdeutscher Nachkriegs Radiofirmen – unter „Nora“ fortgesetzt.

„Nora Dux II W 89“ steht auf der Rückwand – aber es ist nicht der große Drucktastensuper von 1939. Auch die Skala mit der Aufschrift „DeTeWe“ gab zunächst Rätsel auf, die sich wie folgt erklären ließen: Während des Kriegs, teils auch danach, wurden in den Berliner Heliowatt Werken noch Restbestände verarbeitet. So entstand dieser Vorstufensuper mit dem Chassis und Gehäuse des Nora-Dux W 78 von 1938, der Skala des baugleichen DeTeWe 876 W, und der Rückwand des Dux II W 89 von 1939. Dux W 78: 250-330 €