3.55 Lumophon, Nürnberg

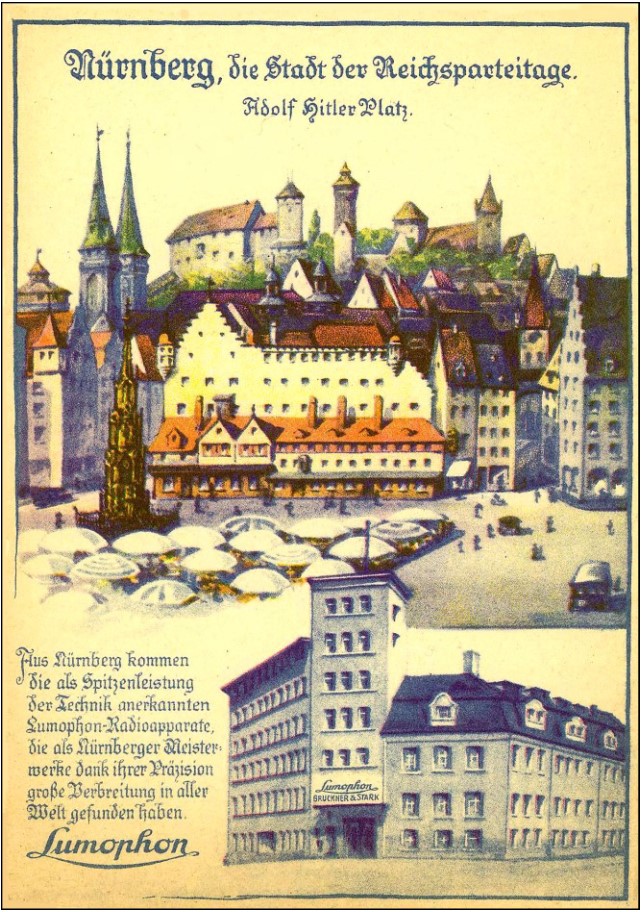

1919 gründete Hans Bruckner, der zuvor Entwicklungsleiter bei TeKaDe (den Süddeutschen Telefon, Kabel und Drahtwerken in Nürnberg) war, seinen eigenen Betrieb. Fernsprechapparate stellte Bruckner her.

Die gute Auftragsentwicklung bewog ihn, einen Partner zu suchen, den er im Hause seines früheren Arbeitgebers fand: Karl Stark. 1920 wurde im Nürnberger Handelsregister die Firma Bruckner & Stark eingetragen. Sie fertigte (für die Post) weiterhin Telefonapparate samt Zubehör. Im Januar 1924 erhielt B & S die RTV-Zulassung für Bayern und begann auch gleich mit der Fertigung von Rundfunkempfängern.

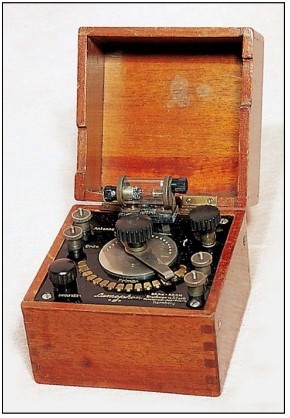

„Es ist dies ein Sekundär-Empfänger, bei dem die Antenne durch einen Stufenschalter abgestimmt wird, während der Sekundärkreis, der variabel mit dem Primärkreis gekoppelt ist, durch einen Drehkondensator abgestimmt wird“ – so steht’s geschrieben im Frankfurter „Aerophon“-Katalog vom Dezember 1924. Die dort angegebene Type (C) stimmt nicht, Lumophon nannte diesen Detektorapparat Type „D“ oder „CE 350“.

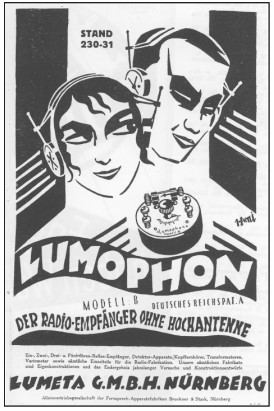

Inserat aus: „Funk-Almanach“, 1924

Inserat aus: „Radio-Umschau“, April 1925

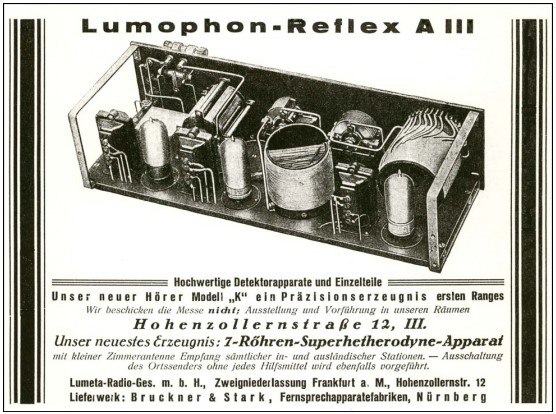

Sowohl Detektorapparate als auch Röhrengeräte enthielt das Lieferprogramm von 1924. Und wie das damals vor allem bei den kleineren Firmen üblich war, bewiesen 1925 auch Hans Bruckner und Karl Stark ihre Leistungsfähigkeit durch die Präsentation eines Superheterodyn Gerätes.

„Lumeta Radioges.m.b.H.“ nannten Bruckner & Stark 1924 ihre Vertriebsfirma; schon am 1. Mai 1925 wurde sie wieder aufgelöst. „Lumophon“ hießen die Geräte, aber auch die Buchstaben „BSN“ (Bruckner – Stark – Nürnberg) kennzeichneten die Fabrikate.

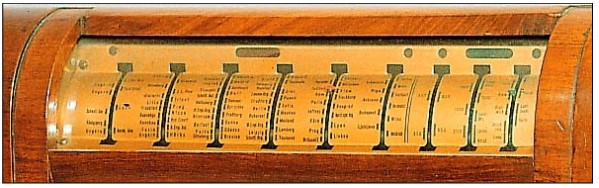

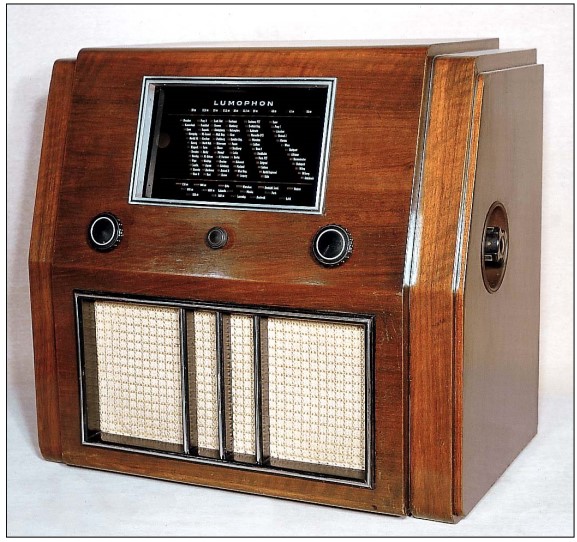

Schon 1926 erfreute sich der R 4 großen Zuspruchs und im Folgejahr zählte auch sein Nachfolger zu den schönen Truhen-Empfängern – der 1927 gebaute Lumophon RT 4 a. Zwei Jahre lang waren Bruckner & Stark mit derartigen Vierröhren Zweikreisern erfolgreich am Markt.

Ein interessantes Detail: nur der Drehkondensator des zweiten Kreises hatte (wie allgemein üblich) die Feineinstellung, der scheinbare Feinstellknopf des linken Drehkos regelt mittels durchgehender Achse einen Spulenkoppler.

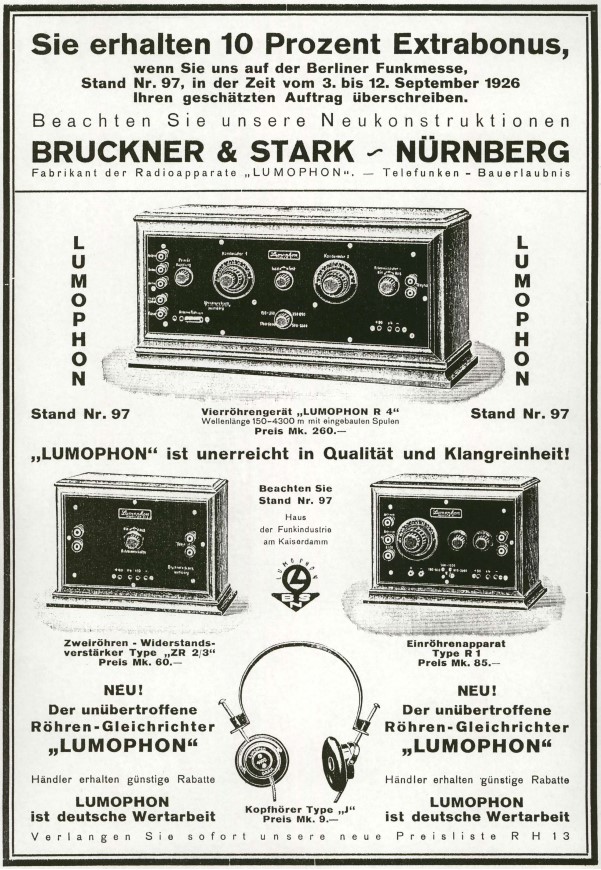

Inserat aus: „Der Radio-Händler“ 1926.

Auch bei dem Extra-Bonus von 10 % dürfte Bruckner & Stark 1926 Schwierigkeiten gehabt haben, die beiden Geräte R 1 mit ZR 2/3 zum Preis von zusammen 145.- Mark zu verkaufen, wozu ja auch noch die Röhren gerechnet werden mussten. Loewe kam mit dem OE 333 (auch dreistufig) auf den Markt, und der kostete (allerdings ohne Spulen) 39.50 Mark. Lumophon entwickelte schnell den Dreiröhren-Empfänger für 89.50.

Lumophon war auch für Überraschungen gut. Auf der zweiten großen Funkausstellung in Berlin machte die Firma mit einer damals anscheinend als sensationell empfundenen Neuheit Furore. Über die dort vorgeführte, aus Mikrophon, Verstärker und Lautsprecher bestehende „Senator Anlage“ berichtete die Presse, dass sie „derartige Menschenmassen an den Stand lockte, daß ein lebensgefährliches Gedränge entstand.“

Inserat aus: „Der Radio-Händler“, 1926, S. 804

Zahlreiche Einzelteile für den Bastler enthielt das Lieferprogramm von Bruckner & Stark, und eine Menge unterschiedlicher Detektor und Röhrenempfänger. Neben Reflex Geräten und solchen mit Doppelröhren (z.B. dem 1928er Standard) waren die Zweikreis-Vierröhren-Geräte aus dem Hause Lumophon besonders beliebt.

Erfolgreich wurde BSN auch mit den 1928er Netzanschlussgeräten der „Nürnberg“ Serie: Hans Sachs, Albrecht Dürer und Meistersinger. Recht kurios jedoch war zuvor der Einstieg Lumophons ins Gebiet der netzbetriebenen Empfänger. Die Typen NEW für Wechselstrom- und NEG für Gleichstrom-Betrieb wurden im Juli 1927 in der Fachzeitschrift „Radio“ vorgestellt.

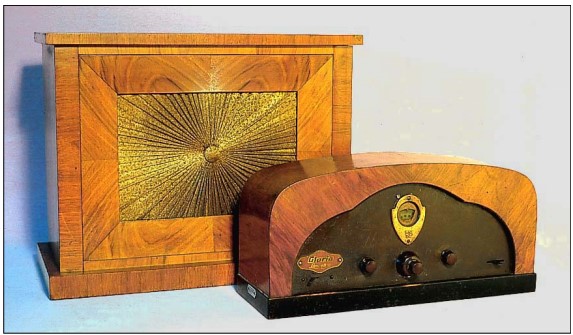

Zwei beliebte Lumophon Radios aus dem Baujahr 1928. Vorn steht der Batterie Zweikreiser Standard.

Er wird vom Sammler nicht zuletzt deshalb geschätzt, weil er mit den zwei schönen TeKaDe-Doppeltrioden VT 126 und VT 147 bestückt ist. Das dahinter stehende Truhengerät gehört zur „Nürnberg Serie“, die sich aus den Modellen Hans Sachs, Albrecht Dürer und Meistersinger (Ein-, Zwei- und Dreikreiser) zusammensetzt. Mit drei Röhren war der hier abgebildete Einkreis-Netzanschlussempfänger Hans Sachs (W3) ausgestattet. Bei diesen Zweiröhren-Einkreisern begegnet der Detektor dem Stromnetz. Ob und in welchen Mengen sie Käufer fanden, ist nicht bekannt; 1928 wurden sie durch den Hans Sachs erlöst.

Schon 1924/25 hatten sich die Nürnberger mit dem Überlagerer beschäftigt und das Modell TOW 7 auf den Markt gebracht. 1928 wollten sie als letzten Superhet der ersten Generation noch diesen Achtröhren-Batterie-Empfänger HU 8 an den Mann bringen – für 525.- RM.

„Der Dinosaurier in meiner Sammlung“ – sagt der Direktor des ersten Bayerischen Rundfunkmuseums im Schloss Brunn und will damit zum Ausdruck bringen, dass solch ein batteriebetriebenes und schwer bedienbares Ungetüm mit den Ausmaßen 72 x 33 x 36 cm Ende der Zwanziger zum Aussterben verurteilt war. (Rundfunkmuseum Schloss Brunn)

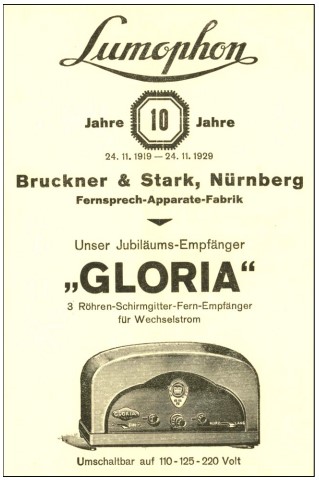

Den größten Erfolg in der Geschichte des Hauses Lumophon bescherte 1929/30 das Zweikreisgerät Gloria. Nur 175 Mark kostete das Radio mit der Schirmgitterröhre einschließlich Steckerschnur und Röhren. Zum Vergleich: der AEG-Einkreiser Geatron kostete 198 Mark.

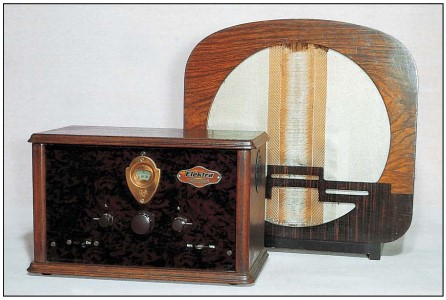

Noch in der herkömmlichen Bauform gestalteten Bruckner & Stark 1929 ihr Einkreis-Netzanschlussgerät A 29 Elektra. Der mit drei Trioden bestückte Empfänger wurde jedoch durch den „Gloria“ -Zweikreiser überschattet; er wurde wenig verkauft und ist deshalb seltener zu finden. Der Lautsprecher im Hintergrund: ein Elion Modell 35 aus der Leipziger Lautsprecherfabrik Ernst Breitenborn.

Um die Nachfrage nach dem „Gloria“ befriedigen zu können (Lumophon konnte 1000 Stück täglich nicht fertigen), musste eine sprunghafte Werkserweiterung realisiert werden.

Der große Wurf aus Nürnberg: das Jubiläumsmodell Gloria, mit dem die Herren Bruckner und Stark am 24.11.1929 ihr 10-jähriges Bestehen feiern konnten. Das Erfolgsgeheimnis: der mit Schirmgitterröhre RENS 1204 ausgestattete Zweikreiser kostete 1929 (einschließlich Steckerschnur!) 121,50 RM, zusammen mit dem Röhrensatz für 53,50 RM also 175 RM. Dieser Preis war absolut konkurrenzlos – die tägliche Nachfrage kletterte – auf bis zu 1000 Stück! Im Hintergrund: ein magnetischer Lautsprecher Fabrikat Geha.

1930 folgten weitere Modelle nach Art des „Gloria“ – vom Einkreiser bis zum Zweikreiser mit Kraft Endstufe (2 x RE 604).

In die Klasse „Fernempfänger“ stufte Lumophon den 1930er Zweikreiser 100W ein. Im Prinzip entspricht er dem Modell Gloria aus dem Jahr zuvor, er wurde aber durch eine weitere NF-Verstärkerstufe aufgewertet. Die Röhrenbestückung: RENS 1204, REN 1004, REN 804, RE 134 (wahlweise RES 164) und RGN 504. Der Lautsprecher im Hintergrund: ein Helios Luxus von der Berliner Firma Peter Graßmann.

Die Empfangsteile dieser Lumophon-Radios: 31 WL (oben) und 52 W sind die gleichen. Durch den eingebauten Lautsprecher erhöhte sich der Verkaufspreis des 31 WL um 33.- auf 120.- RM. Die Nürnberger lagen damit nicht so gut im Rennen. 1930 (in der Wirtschaftskrise) gab es vergleichbare Radios von anderen Firmen (Brandt, Huth) schon zu Preisen unter 100 Mark.

Die netzbetriebenen Lumophon-Einkreiser 52 W und 31 WL zählten 1930 zu den Empfängern der einfachsten Art. Mit ihren zwei Trioden (REN 804, RE 134) war kaum mehr als der Ortssender zu hören. 89.- RM kostete der 52 W einschließlich Röhren. Nur die „Steckerschnur" war im Preis nicht inbegriffen – dafür musste der Kunde 2 Mark extra bezahlen. Der Lautsprecher im Hintergrund verdient Beachtung: dieser Typ Alpha wurde als erstes Isophon-Modell gefertigt. „Baujahr 1930“ steht in der Jubiläumsschrift der Berliner Firma E. Fritz & Co. GmbH – der Illustrierte Radiokatalog enthält ihn schon in der Ausgabe 1929, dem Gründungsjahr von Isophon.

Das Angebot der Nürnberger war 1930 reichhaltig und auch Max Grundig, der damals 22-jährig gerade seinen „Radio Vertrieb Fürth“ gegründet hatte, verkaufte gerne Lumophon Geräte.

Der Rundfunkempfänger mit Kraftverstärker RK 6 Roland stammt auch aus dem Lumophon-Lieferprogramm von 1930. Sein Empfangsteil entspricht dem des Zweikreisers Gloria, in der Endstufe jedoch arbeiten anstelle der normalen Lautsprecherröhre zwei Leistungs-Trioden RE 604 in Gegentaktschaltung. Schon an seinem Preis – 449 RM, betriebsfertig mit dynamischem Lautsprecher ca. 700 RM – ist zu erkennen, dass dieser 22 kg schwere Roland mit vier Watt Ausgangsleistung nicht für die Wohnstube, sondern für Gaststätten und Saalveranstaltungen gedacht war. Der Lautsprecher: ein Magnavox 273, wurde von Dr. Dietz & Ritter aus Amerika importiert, bevor Körting selbst solche „elektrodynamische“ fabrizierte.

In den Folgejahren aber war die „glorreiche“ Zeit vorbei. Von fast 800 Mitarbeitern in Zeiten der (Gloria) Hochsaison rutschte der Personalbestand in Flautenzeiten auf annähernd 200 ab. Das Gloria Design war passé, Lumophon baute jetzt relativ brave Empfänger (bevorzugt mit eingebautem Lautsprecher) für die mehr oder weniger gute Stube.

Viel verkauft wurde 1932 der Einkreiser WD 12; die größeren Modelle (WD 23 usf.) hatten die schlitzäugige „Propellerskala“ (bei Mende war sie größer).

Interessant wurden die Bauformen 1934. Von dem fragwürdig gestalteten Hexoden Einkreiser Markgraf abgesehen, erfreuten sich die Modelle Burggraf und Reichsgraf mit der neuen „Turbinenskala“ großer Beliebtheit. 1935 folgten die Modelle Erbgraf, Edler und Kurfürst (noch mit Turbinenskala) sowie der Landgraf (mit Elevatorskala).

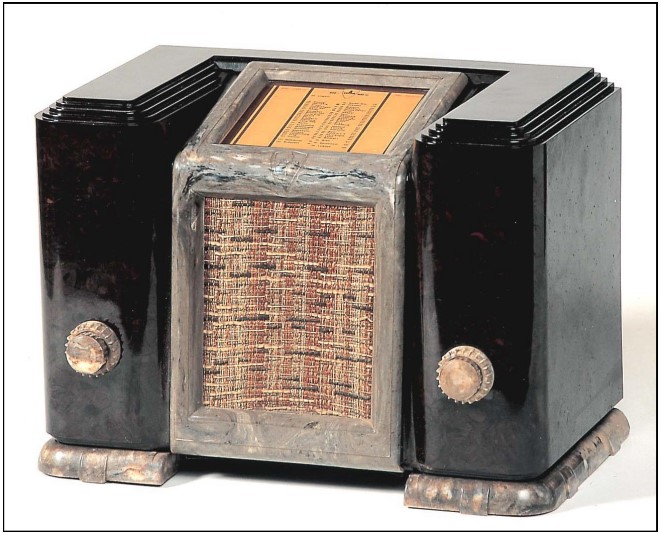

Ob dieses Gebilde wohl den Zeitgeist von 1934 widerspiegeln sollte? Manche Sammler finden das Unding aus den unterschiedlichen Preßstoff-Mischungen (teils Marmorimitation) schrecklich und suchen es gerade deshalb. Man sollte aber vor allem das interessante Innenleben dieses Markgraf, WD 210 einer näheren Betrachtung unterziehen. Mit der Hexode RENS 1234, einer Diode AB 1 und der End-Tetrode RES 374 arbeitet dieser „Eineinhalb-Kreiser“ in Reflexschaltung. Vom Antenneneingang gelangt die HF über einen Differentialkondensator auf zwei Spulen. Diese in Stufen schaltbaren Mittel- und Langwellenspulen dienen der Grobabstimmung. Die selektiven LC-Schwingkreise für die beiden Wellenbereiche setzte Lumophon hinter die HF-Röhre vor die Diode. Die Wirkung bleibt nicht aus – der WD 210 ist dem normalen Einkreiser sowohl in der Empfangsleistung als auch in der Trennschärfe überlegen und die Unabhängigkeit der Sendermarkierung von der Antennen- und Rückkopplung erweist sich als besonderer Vorzug. Also: nicht die Gestaltung allein macht diesen Markgrafen so begehrenswert.

Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg, der Bruckner & Stark zur Namensgebung inspirierte, lebte im 15. Jahrhundert – der Lumophon Burggraf stammt aus dem Jahr 1934. Nur mit den Röhren RENS 1234 und RES 964 konstruierten die Nürnberger das Zweikreis Reflexgerät in „neuartiger Kunstschaltung“. Irgend-wie war es auch eine Kunst, beim Reflexer ganz ohne Diode auszukommen, aber die Hinzunahme der AB 1 in einer nachfolgenden Auflage lässt den Verdacht aufkommen, dass die Kunst ihre Tücken hatte. Beim Sammler ist der Burggraf als aufwändig verarbeitetes Möbel mit der interessanten „Turbinenskala“ beliebt.

Edler von Lumophon, WD 325 nannten Bruckner & Stark ihren Zweikreisempfänger von 1935, der mit den Röhren AH 1, AC 2, AL 1 und AZ 1 ausgestattet wurde. Ohne dafür eine Diode vorzusehen, ist es den Nürnbergern gelungen, für den „Edlen“ eine Schwundregelung zustande zu bringen.

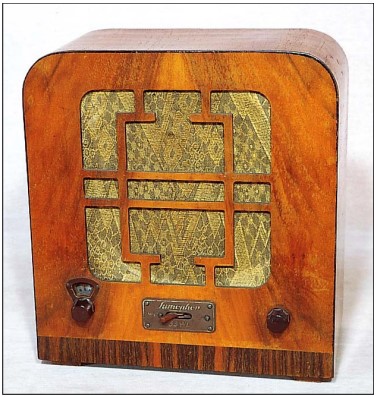

Aus der Lumophon Generation von 1932: Rechts der Einkreiser WD 12 im hübsch abgerundeten Gehäuse – ein typisches Wohnstuben Radio. Mit seinen Schirmgitterröhren RENS 1264, RENS 1204 und RES 164 zählte der Zweikreiser WD 23 (Mitte) schon zu den empfangsstärkeren Fernempfängern. Bemerkenswert an ihm ist die „Loftin-White“-Schaltung.

Und das Drahtfunkgerät GD 10 von 1933. Mit einer RENS 1823d bestückt, war es nur für niederfrequenten Drahtfunkempfang geeignet.

Den Sammler reizt die interessante „Turbinenskala“, welche bei diesem schönen Modell besonders wirkungsvoll in Erscheinung tritt.

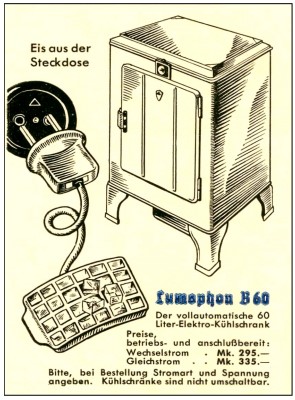

Warum die Firma Ende 1935 in finanzielle Schwierigkeiten geriet, bleibt unklar. Ob es die – als Saison-Ausgleich neu aufgenommene – „Kühlschrank Fertigung“ war, die auch der Firma SABA große Verluste einbrachte, als sie 1950/51 mit Kühlschränken die Sommerflaute überbrücken wollte?

Weil Lumophon bei Telefunken in der Kreide stand, spielte man dort mit dem Gedanken einer Mehrheitsbeteiligung. Sie wurde (wie im Falle Seibt / Siemens) nicht realisiert. Karl Stark machte seine privaten Vermögenswerte flüssig (sogar sein Tafelsilber musste dran glauben) und er leitete das Vergleichsverfahren ein. Damit gelang ihm nicht nur die Sanierung der Firma; er konnte sie auch noch vergrößern.

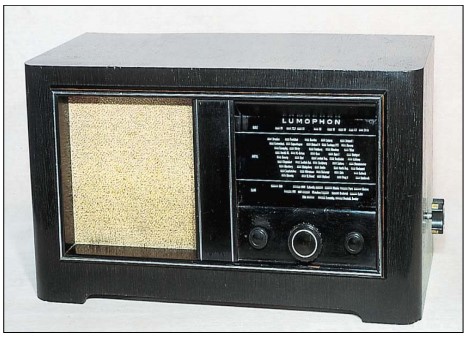

Die Gehäusegestaltung betreffend fiel Lumophons 1938er Achtkreis-Super WD 489 aus dem Rahmen.

Bezüglich der Modell und Gehäusegestaltung passte sich auch Lumophon ab 1936 der allgemeinen Linie an. Links der Lautsprecher, rechts die Skala – so waren alle aufgebaut. Im Vergleich zu früheren Lumophon-Radios wirkt dieses 1938er Modell WD 219 geradezu langweilig. Ebenso schlicht wie das Äußere ist sein Innenleben – ein ganz normaler Einkreiser mit den Röhren AF 7, AL 4 und AZ 1. Allenfalls der Kurzwellenbereich wäre hervorzuheben und zwei Sperrkreise für Mittel- und Langwellen. Ein Vorzug: Reparaturprobleme hat der Sammler bei diesem Gerät nicht zu fürchten.

Übrigens – im WDRGKatalog 1937 wird der Sammler nach Lumophon-Radios vergeblich suchen. Warum? Man weiß es nicht. Schon 1936 fragte man sich, warum wohl das Lumophon-Koffergerät BT 36 „Piggi“, (ein mit drei K-Röhren bestückter Einkreiser) nicht publik gemacht wurde...

Es ist die eigenartige Form, mit der die Nürnberger ausdrücken wollten, dass es sich hier um einen aus dem Rahmen fallenden Hochleistungs-Superhet handelte. Er hält indes nicht ganz, was das 59 x 55 x 39 cm große Gehäuse dieses WD 489 verspricht. Zwar kommt Lumophons Größter von 1938 – mit Eingangsbandfilter und fünf Kreisen in der ZF – auf insgesamt acht Resonanzkreise, aber mit der Stahlröhrenbestückung: ECH 11, EBF 11 und EFM 11 bleibt er in der oberen Mittelklasse. Damals wurden solche Geräte schon ab sieben Kreisen „Großsuper“ genannt. Ausgangsseitig ist der WD 489 überdurchschnittlich ausgestattet: die EL 12 versorgt einen Hoch- und einen Tiefton-Lautsprecher. Der ersetzte Lautsprecherstoff will so recht nicht in die Dreißiger passen.

1939 beschloss Lumophon seine Vorkriegsfertigung mit dem Einkreiser Viktoria, den Zweikreisern in Gleich- und Wechselstromausführung und zwei Superhets mit sechs und sieben Kreisen.

Lumophons Größter von 1939: der Vierröhren-Siebenkreis Super WD 507. Auf den kultivierten Ton wurde auch bei diesem mit Gegenkopplung und Bassanhebung ausgestatteten Gerät wieder Wert gelegt. Die Röhrenbestückung entspricht der des WD 489 von 1938, die EL 12 muss aber nur einen Lautsprecher versorgen.

Die Geschichte des Unternehmens ab 1945 wird im Kapitel 9 – Chroniken westdeutscher Nachkriegs-Radiofirmen – unter „Lumophon“ fortgesetzt.

„Es ist dies ein Sekundär-Empfänger, bei dem die Antenne durch einen Stufenschalter abgestimmt wird, während der Sekundärkreis, der variabel mit dem Primärkreis gekoppelt ist, durch einen Drehkondensator abgestimmt wird“ – so steht’s geschrieben im Frankfurter „Aerophon“-Katalog vom Dezember 1924. Die dort angegebene Type (C) stimmt nicht, Lumophon nannte diesen Detektorapparat Type „D“ oder „CE 350“.

(Sammlung K.H.Kratz)

Inserat aus: „Funk-Almanach“, 1924

Inserat aus: „Radio-Umschau“, April 1925

Schon 1926 erfreute sich der R 4 großen Zu-spruchs und im Folgejahr zählte auch sein Nachfolger zu den schönen Truhen-Empfän-gern – der 1927 gebaute Lumophon RT 4 a. Zwei Jahre lang waren Bruckner & Stark mit derartigen VierröhrenZweikreisern erfolgreich am Markt.

Ein interessantes Detail: nur der Drehkondensator des zweiten Kreises hatte (wie allgemein üblich) die Feineinstellung, der scheinbare Feinstellknopf des linken Drehkos regelt mittels durchgehender Achse einen Spulenkoppler.

#

Die dynamische Chronik, 3. Kapitel 3.55 Lumophon

3.55 Lumophon, Nürnberg *

1919 gründete Hans Bruckner, der zuvor Entwicklungsleiter bei TeKaDe (den Süddeutschen Telefon, Kabel und Drahtwerken in Nürnberg) war, seinen eigenen Betrieb. Fernsprechapparate stellte Bruckner her.

Die gute Auftragsentwicklung bewog ihn, einen Partner zu suchen, den er im Hause seines früheren Arbeitgebers fand: Karl Stark. 1920 wurde im Nürnberger Handelsregister die Firma Bruckner & Stark eingetragen. Sie fertigte (für die Post) weiterhin Telefonapparate samt Zubehör. Im Januar 1924 erhielt B & S die RTV-Zulassung für Bayern und begann auch gleich mit der Fertigung von Rundfunkempfängern.

Sowohl Detektorapparate als auch Röhrengeräte enthielt das Lieferprogramm von 1924. Und wie das damals vor allem bei den kleineren Firmen üblich war, bewiesen 1925 auch Hans Bruckner und Karl Stark ihre Leistungsfähigkeit durch die Präsentation eines SuperheterodynGerätes.

„LumetaRadioges.m.b.H.“ nannten Bruckner & Stark 1924 ihre Vertriebsfirma; schon am 1. Mai 1925 wurde sie wieder aufgelöst.

„Lumophon“ hießen die Geräte, aber auch die Buchstaben „BSN“ (Bruckner – Stark – Nürn-berg) kennzeichneten die Fabrikate.

Lumophon war auch für Überraschungen gut. Auf der zweiten großen Funkausstellung in Berlin machte die Firma mit einer damals anscheinend als sensationell empfundenen Neuheit Furore. Über die dort vorgeführte, aus Mikrophon, Verstärker und Lautsprecher bestehende „SendatorAnlage“ berichtete die Presse, dass sie „derartige Menschenmassen an den Stand lockte, daß ein lebensgefährliches Gedränge entstand.“

Zahlreiche Einzelteile für den Bastler enthielt das Lieferprogramm von Bruckner & Stark, und eine Menge unterschiedlicher Detektor und Röhrenempfänger. Neben ReflexGeräten und solchen mit Doppelröhren (z.B. dem 1928er Standard) waren die Zweikreis-Vier-röhren-Geräte aus dem Hause Lumophon besonders beliebt.

Erfolgreich wurde BSN auch mit den 1928er Netzanschlussgeräten der „Nürnberg“ Serie:

Hans Sachs, Albrecht Dürer und Meistersinger.

Recht kurios jedoch war zuvor der Einstieg Lumophons ins Gebiet der netzbetriebenen Empfänger. Die Typen NEW für Wechselstrom- und NEG für Gleichstrom-Be-trieb wurden im Juli 1927 in der Fachzeitschrift „Radio“ vorgestellt.

Bei diesen Zweiröhren-Ein-kreisern begegnet der Detektor dem Stromnetz !

Ob und in welchen Mengen sie Käufer fanden, ist nicht bekannt; 1928 wurden sie durch den Hans Sachs erlöst.

Den größten Erfolg in der Geschichte des Hauses Lumophon bescherte 1929/30 das Zweikreisgerät Gloria. Nur 175 Mark kostete das Radio mit der Schirmgitterröhre einschließlich Steckerschnur und Röhren. Zum Vergleich:

der AEG-Einkreiser Geatron kostete 198 Mark.

Um die Nachfrage nach dem „Gloria“ befriedigen zu können (Lumophon konnte 1000 Stück täglich nicht fertigen), musste eine sprunghafte Werkserweiterung realisiert werden.

1930 folgten weitere Modelle nach Art des „Gloria“ – vom Einkreiser bis zum Zwei-kreiser mit KraftEndstufe (2 x RE 604).

Das Angebot der Nürnberger war 1930 reichhaltig und auch Max Grundig, der damals 22jährig gerade seinen „RadioVertrieb Fürth“ gegründet hatte, verkaufte gerne LumophonGeräte.

In den Folgejahren aber war die „glorreiche“ Zeit vorbei. Von fast 800 Mitarbeitern in Zeiten der (Gloria) Hochsaison rutschte der Personalbestand in Flautenzeiten auf annähernd 200 ab. Das GloriaDesign war passé, Lumophon baute jetzt relativ brave Empfänger (bevorzugt mit eingebautem Lautsprecher) für die mehr oder weniger gute Stube.

Viel verkauft wurde 1932 der Einkreiser WD 12; die größeren Modelle (WD 23 usf.) hatten die schlitzäugige „Propellerskala“ (bei Mende war sie größer).

Interessant wurden die Bauformen 1934. Von dem fragwürdig gestalteten HexodenEinkreiser Markgraf abgesehen, erfreuten sich die Modelle Burggraf und Reichsgraf mit der neuen „Turbinenskala“ großer Beliebtheit. 1935 folgten die Modelle Erbgraf, Edler und Kurfürst (noch mit Turbinenskala) sowie der Landgraf (mit Elevatorskala).

Warum die Firma Ende 1935 in finanzielle Schwierigkeiten geriet, bleibt unklar. Ob es die – als Saison-Ausgleich neu aufgenommene – „KühlschrankFertigung“ war, die auch der Firma SABA große Verluste einbrachte, als sie 1950/51 mit Kühlschränken die Sommerflaute überbrücken wollte?

Weil Lumophon bei Telefunken in der Kreide stand, spielte man dort mit dem Gedanken einer Mehrheitsbeteiligung. Sie wurde (wie im Falle Seibt / Siemens) nicht realisiert. Karl Stark machte seine privaten Vermögenswerte flüssig (sogar sein Tafelsilber musste dran glauben) und er leitete das Vergleichsverfahren ein. Damit gelang ihm nicht nur die Sanierung der Firma; er konnte sie auch noch vergrößern.

Die Gehäusegestaltung betreffend fiel Lumophons 1938er Achtkreis-Super WD 489 aus dem Rahmen.

Übrigens – im WDRGKatalog 1937 wird der Sammler nach Lumophon-Radios vergeblich suchen. Warum? Man weiß es nicht. Schon 1936 fragte man sich, warum wohl das Lumophon-Koffergerät BT 36 „Piggi“, (ein mit drei K-Röhren bestückter Einkreiser) nicht publik gemacht wurde...

1939 beschloss Lumophon seine Vorkriegsfertigung mit dem Einkreiser Viktoria, den Zweikreisern in Gleich- und Wechselstromausführung und zwei Superhets mit sechs und sieben Kreisen.

Die Geschichte des Unternehmens ab 1945 wird im Kapitel 9 – Chroniken westdeutscher Nachkriegs-Radiofirmen – unter „Lumophon“ fortgesetzt.

Inserat aus: „Der Radio-Händler“ 1926. Auch bei dem Extra-Bonus von 10 % dürfte Bruckner & Stark 1926 Schwierigkeiten gehabt haben, die beiden Geräte R 1 mit ZR 2/3 zum Preis von zusammen 145.- Mark zu verkaufen, wozu ja auch noch die Röhren gerechnet werden mussten. Loewe kam mit dem OE 333 (auch dreistufig) auf den Markt, und der kostete (allerdings ohne Spulen) 39.50 Mark. Lumophon entwickelte schnell den Dreiröhren-Empfänger für 89.50.